【医療事務資格まとめ】11種類を難易度・スキル別で紹介!

「医療事務の仕事に興味はあるけれど、そもそもどうすればなれるの?」「資格は絶対に必要? もし取るとしたら、どの資格がベスト?」そんなふうに、最初の一歩で迷ってしまう方は多いはず。

そこで今回は、医療事務に関する疑問をまるごと解決! 業務内容や資格の必要性、そして編集部おススメの資格11種類を業務別にまとめました。

そもそも「医療事務」とは?

医療事務とは、病院やクリニックでの事務職の総称。

私たちが普段お世話になっている「受付」や「会計」はもちろん、医師・看護師の手が回らないカルテ入力のサポートや、健康保険組合などに治療費を請求する「レセプト業務(診療報酬請求)」など、病院経営を支える重要な役割を担っています。

全国どこでも求人のニーズがあり、結婚や出産など、ライフステージが変わっても復職しやすいため、長く安定して働ける仕事として女性を中心に人気の仕事です。

医療事務になるために資格は必要?

働くために必須の資格はありません。しかし、専門用語や保険の仕組みなど、一般事務とは異なる専門知識が多く求められます。

そのため、未経験から目指す場合は、まず資格を取得して基礎知識があることを証明できるようにしておくのが医療事務の仕事に就く近道。勤務先によっては「資格手当」が支給されるなど、給与面で優遇されるケースも少なくありません。

医療事務はどんな仕事をするの?

医療事務の業務は主に「受付・接客業務」「会計・レセプト業務」「医療クラーク業務」の3つに分けられます。

受付・接客業務

医療事務と聞いて、まずイメージするのがこの受付業務でしょう。

保険証の確認や問診票の受け渡し、初診時にはカルテ作成や診察券の発行、院内の案内などを担当します。

身体の不調や大きな不安を抱えている患者さんに対し、単なる事務処理だけでなく、丁寧で安心感を与えるような「接遇(接客)スキル」も大事な要素となっています。

会計・レセプト業務

◆会計業務(日々の窓口対応)

診察が終わったら、カルテの内容をもとに医療費を計算します。このとき使われるのが、全国共通のルールである「診療報酬点数(1点=10円)」です。

◆レセプト(診療報酬請求)業務

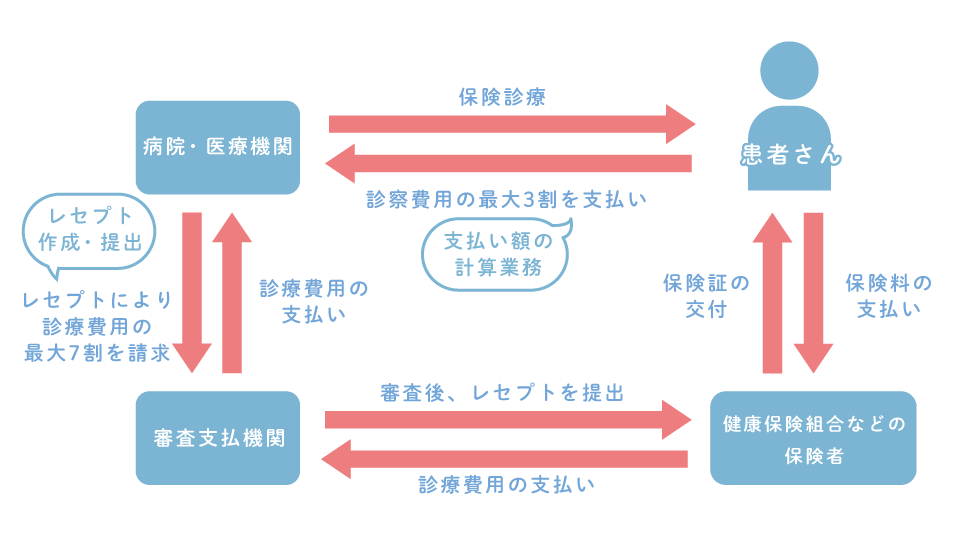

実は、私たちが窓口で支払っているのは医療費の最大3割だけ。残りの7割以上は、国や健康保険組合などの「保険者」が負担してくれる仕組みになっています。

そのため病院は、患者さんが支払わなかった分を、保険者に対してあとから請求しなければなりません。これを「診療報酬請求」と呼びます。

この請求を行うために作成するのが、「レセプト(診療報酬明細書)」です。 レセプトには、患者さん1人ひとりの「傷病名」や「どんな処置をしたか」といった1カ月分の診療内容がすべて記載されます。

病院の売上の大半を占めるお金を請求するための、間違いが許されない非常に重要な業務です(近年は原則オンラインで提出)。

医療クラーク業務

医師や看護師の事務作業を代行・サポートし、患者さんとの「橋渡し役」を担うのが医療クラーク。

カルテや検査データの準備、手術スケジュールの管理はもちろん、ときには診察前の簡単な問診を行うこともあります。 医療事務の中でも、もっとも医療現場に近い距離でチーム医療を支える、やりがいの大きな仕事です。

働く場所によって、大きく2つに分けられます。

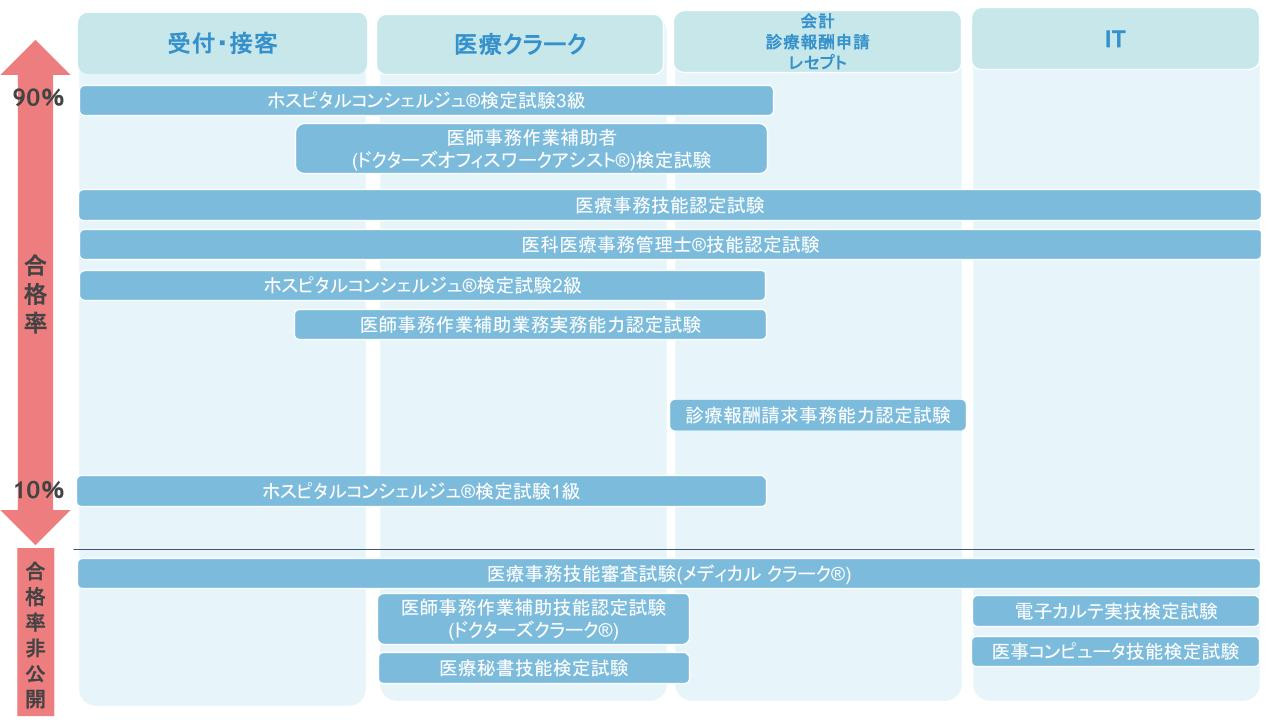

スキル×合格率(難易度)でぴったりの資格を探そう!医療事務資格一覧

幅広い医療事務の知識・スキルを身に付けるなら

知名度が高く、即戦力として、どの医療機関でも評価されるため、就職や転職時の強みに。

3:医療事務技能認定試験

受付・接客スキルやクラーク業務について学びたいなら

5:医師事務作業補助者(ドクターズオフィスワークアシスト®検定試験)

6:医師事務作業補助業務実務能力認定試験

7:医師事務作業補助技能認定試験(ドクターズクラーク®)

8:医療秘書技能検定試験

会計や診療報酬請求についてのスキルを磨くなら

医療現場で使えるIT知識を学ぶなら

医療事務の資格は種類が多く、最初は「どれを選べばいいの?」と戸惑ってしまうかもしれません。しかし裏を返せば、それだけ自分のレベルや目的に合わせて選びやすいということ。専門的な知識は、ライフステージが変わってもあなたを助けてくれる一生モノの武器になりえます。

まずは今回ご紹介した中から、無理なく目指せそうなものを1つ選んで勉強してみては。その「最初の一歩」が、理想の働き方を叶えるキッカケになるかもしれません。