製造業の人材育成と現場力強化の鍵。「生産マイスター検定」がものづくりの未来を拓く

他の業界同様、人材不足が叫ばれるメーカー企業。

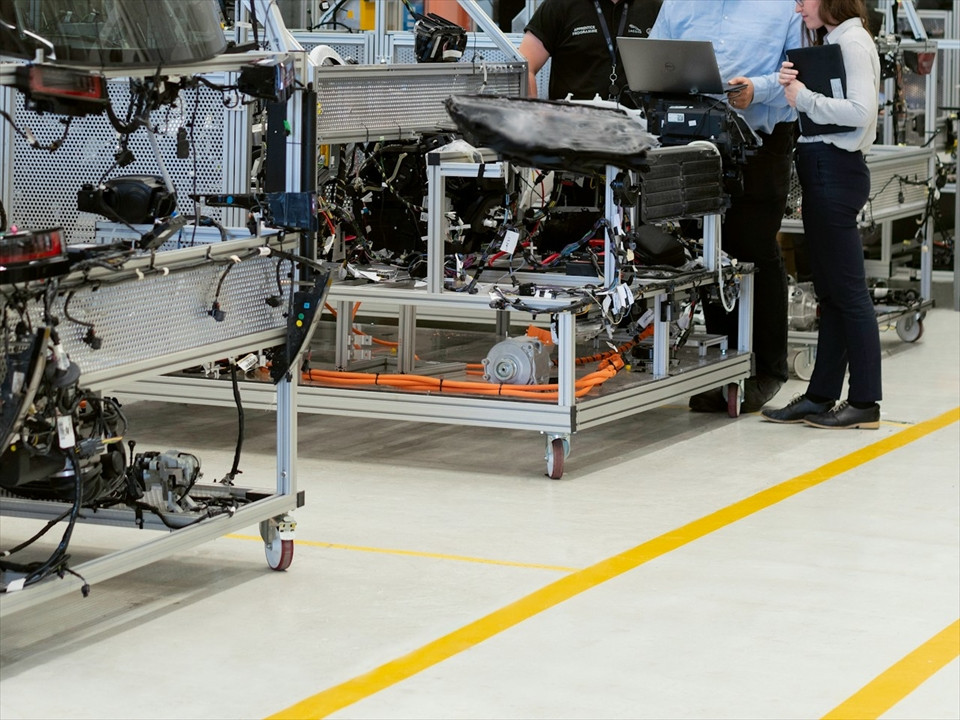

特に生産の現場では、若手の減少に加えて、長年技術を培ってきたベテランたちも引退を控え、製造のノウハウや技術をいかに伝承していくかが喫緊の課題となっています。

そのような中、生産現場で求められる知識を体系的に学び、「個の力」を高めることができると人気なのが「生産マイスター検定」です。

そこで今回は、大手企業も人材育成に活用する「生産マイスター検定」をご紹介。

試験の内容や、学んだ知識の活かし方について、試験の主催団体である株式会社日本能率協会マネジメントセンターに詳しく伺いました。

「生産マイスター検定」はどんな試験?

「生産マイスター検定」は、製造業の現場で活躍するための知識と技術を体系的に学べる検定試験です。

製造現場に必要不可欠な6つの分野、「役割」「品質」「コスト」「納期」「安全」「環境」といった領域について幅広く総合的に学ぶことで、品質と効率を高めるための実践的なスキルが身につくカリキュラムになっています。

最大の特長は、受検者のキャリアステージと習熟度に合わせて、4つの等級を設定している点。

新入社員向けのベーシック級を皮切りに、中堅層の3級・2級、管理職・経営幹部の1級まで、それぞれの立場で求められる役割と知識、スキルを明確に定義しています。

等級が上がるごとに、生産現場での基本的な知識から、現場の課題解決力や部下の育成力、マネジメント力……と異なる視点で生産の現場を見つめる力が身に付くプログラムです。

グローバル化に人材不足……生産現場の課題に解決策を

「生産マイスター検定」が誕生した背景には、かつて日本の製造業が直面した深刻な問題が関係しています。

高度経済成長期、日本の製造業は急速な発展を遂げ、世界をリードする勢いでした。しかし、バブル経済崩壊後の長期的な景気低迷により、その競争力は低下。

こうした状況の中、高い技術力とマネジメント力を備えた人材の育成が急務に。そこで、長年にわたり培ってきた生産現場のノウハウを体系的に整理し、2012年に「生産マイスター検定」という形で認定がスタートしました。

検定の内容は、従来の通信教育コースを発展させ、知識の定着と能力の見える化を図ったもので、受検者のモチベーションとスキルの向上に大きな効果を発揮。10年以上にわたって製造業の人材育成と現場の強化に大きな役割を果たしてきました。

一方、日本の製造シーンにおいて当時より深刻化していると言われるのが、熟練技能者の高齢化と若手の人材不足です。

「生産マイスター検定」では、育成や指導の具体的な方法に加えて、先進的なデジタル技術を活用して生産工程を自動化・最適化するスマートファクトリーの内容もカバーしています。

現在、製造大手から中小企業まで約500社以上のメーカーで昇格や研修の制度として導入されていることからも、この検定の意義を感じてもらえるのではないでしょうか。

日本の製造業のスキルを継承し、グローバル競争に打ち勝つ強靭な現場をつくる——。「生産マイスター検定」には、そんな大きな期待が寄せられているのです。

勉強した内容はどんな場面で活かせる?

「生産マイスター検定」で学んだ知識は、実務にダイレクトに活かせるのが醍醐味。

例えば、検定を導入したある企業では、生産ラインの機械や人員の配置、作業手順の"ムダ"に着目して工程を見直した結果、製品の納期を大幅に短縮したという事例も。

また別の企業では、検定の1級を取得した方が新入社員に向けて受検対策講座を開いたり、バッジやシールで各々のレベルを見える化することで、社内のコミュニケーションを活性化する、といった施策も行われています。

製造現場の仕事は、現場で作業する方から監督者、工場長に至るまで、求められる役割が大きく異なるもの。「生産マイスター検定」は、それぞれの役割に必要な知識とスキルをもっていることを周囲に示す、“指標”のような役割も担っているのです。

通信講座だから身につく・活かせる。生産マイスター講座のこだわり

「生産マイスター検定」の学習は、公式教材の通信教育がメインです。

1級から3級はテキスト4冊、ベーシック級はテキスト3冊を使って学習し、指定期間内にレポートを提出して、合格点を取ると資格認定となります。

ベーシック級だけは、書店で販売されている公式テキストで学習することも可能ですが、通信教育の場合とは検定料が異なりますのでご注意ください。

受検者の中には、ベーシック級や3級の計算問題でつまづく方が多いのですが、その多くは公式を間違って覚えていることが原因となっているようです。

例えば、人材のロスを分析するときと設備のロスを分析するときの公式は全然違います。

受検者が苦手とするそういった部分も深く学べるように、教材の開発には製造業における人材育成の第一線で活躍するコンサルタントが携わっているんです。

教材は、イラストや写真、図解などを活用したビジュアル中心の解説で、直感的に理解しやすい構成となっている点が特徴。

また、練習問題を随所に配置し、知識の定着度をこまめに確認しながら着実にステップアップできる学習設計になっており、「今まで感覚的に行っていた業務の理論的な裏付けが得られ、仕事の幅が広がった」といった声も数多く寄せられています。

自分のペースで、納得いくまで学べる環境が整えられているのが、「生産マイスター検定」の魅力と言えるでしょう。

生産マイスターの活躍で、メイドインジャパンの価値を高めるために

今後は生産マイスターの活躍の場を各企業の社内だけでなく、社外にも広げていくことが大切だと考えています。

生産マイスターとして社外の取り組みを見て・聞いて、そして自らも知識やノウハウを発信することで、個人の視野が広がるばかりでなく、結果的に業界全体の技術力向上や士気高揚に貢献できるはずだからです。

また、品質管理や工程管理の視点は仕事の効率化を考える上での基本であり、「メイドインジャパン」というブランドを形作ってきた、いわば”バイブル”のようなものです。

日本のものづくりの現場で培われた視点や知恵は、広く一般の方にも役立つと思います。ぜひ、「生産マイスター検定」を製造業に従事する方だけでなく、幅広いビジネスパーソンに受検していただきたいです。

生産マイスターの称号を得ることは、ものづくりのプロフェッショナルを目指す自己実現への第一歩。

製造業の現場力強化と個人のスキル向上を同時に叶える、まさに"学びの羅針盤"たる検定です。

その奥深い内容は、現場のみならず、あらゆるビジネスパーソンに示唆を与えてくれることでしょう。

「メイドインジャパン」がグローバル競争を勝ち抜くための礎として、「生産マイスター検定」が果たす役割はますます大きくなっています。

文=倉持 佑次