セルフお灸で目の疲れ・肩こりの不調を解消!おススメのツボもご紹介

こういった悩みに対して、ツボを温めて血行を良くし、症状やストレスを緩和してくれるのが「お灸」です。「お年寄りが使うイメージがある」と思う方もいるかもしれませんが、最近では「セルフお灸」や「お灸女子」という言葉があるほど、若い方もドラッグストアなどで購入し、自分自身で体調を整えている方も増えているそう。

そこで今回は、個人向けお灸販売の最大手メーカーであり「せんねん灸」というブランドで数々の商品を出しているセネファ(株)の佐々木さんに、お灸の効果や初心者におススメのお灸のタイプ、そして勉強の悩みに効くツボなどを伺いました!

お話を聞いたのはこの方

お灸とはどういう治療法?

お灸は東洋医学に基づく治療法で、お灸の温熱でツボを温めて血行を良くし、症状を改善してくれます。またお灸を続けて使うことで、未病※を防いだり、人が本来持っている自然治癒力を高めたりする効果も期待できます。

※未病とは、「発病には至らないものの健康な状態から離れつつある状態」をいいます。

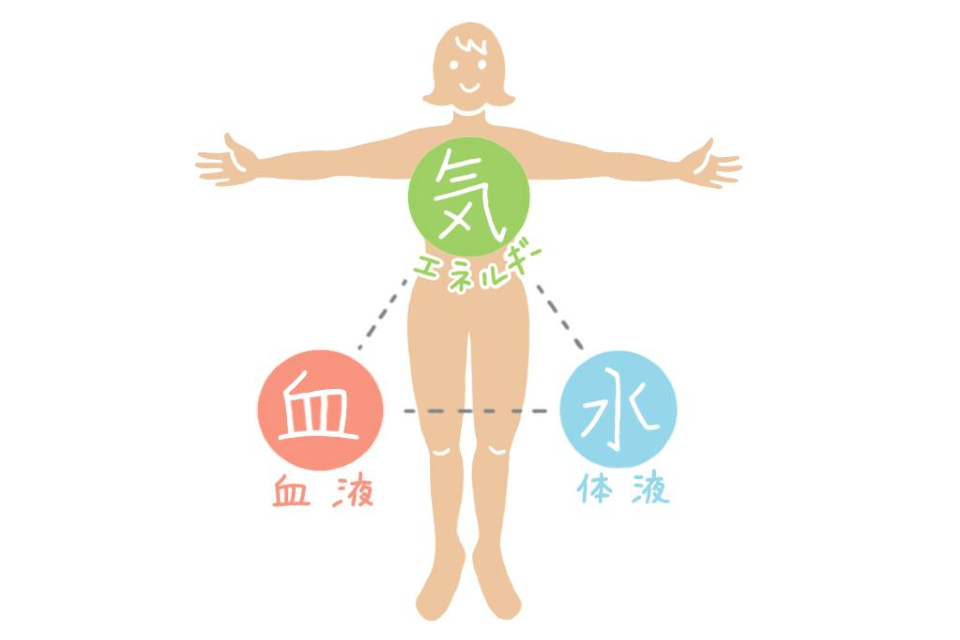

東洋医学では、人が健康であるために必要な要素として「気(エネルギー)・血(血液)・水(体液)」をあげています。この「気・血・水」がバランスよくスムーズに体内を巡ることにより、人は健康を保つことができるのです。

しかし、栄養が偏ったりストレスを感じたりすると、このバランスが乱れて冷えや肩こりなどの不快な症状が出てしまいます。このバランスを温熱効果で整えてくれるのがお灸なのです。

お灸には2千年以上の歴史あり!

お灸には2000年以上の歴史があり、中国最古の医学書「黄帝内経(こうていだいけい)」という書物の中にもお灸の記載があるほどです。またこの時代にはツボによる治療が行われていて、既に現在の治療のカタチが完成していたともいわれています。

日本にお灸が伝えられたのは奈良時代で、仏教とともに中国からやってきました。明治時代になり、西洋医学が日本の医療の中心となるまでは漢方と共に日本医療を長く支えてきたのです。

お灸は何からできているの?原料は?

お灸の原料は「もぐさ」です。もぐさは春によく食べられている草餅やよもぎ団子で使用している、「よもぎ」から作られています。

よもぎは古くから身近な薬草で傷口に葉を揉みつけて止血したり、虫さされやかゆみ止めとして使われるほか、お風呂に入れたりお茶にして煎じたりと活用されていました。

よもぎの葉をよく乾燥させ、石臼や篩(ふるい)などを使い「もぐさ」が作られます。精製を繰り返してフカフカの綿毛だけにしたものは最上級「もぐさ」として大変貴重な品です。

▲最上級「もぐさ」は100㎏のよもぎからたった500gと、1/200しか取れないとても貴重なもの!

初心者におススメのお灸をご紹介

数ある商品の中から、初めてお灸をする方におススメの商品を佐々木さんに選んでいただきました。

優しい温かさに果物や花の香りをプラスしたお灸

まず、はじめての方には、優しい温かさが感じられる温熱※レベル1の「はじめてのお灸moxa」をおススメしています。もぐさの香りにほんのりと果物や花の香りをプラスしたシリーズです。

お灸は熱ければ効果があるというものではありませんので、「ほんのり温かい」と感じてリラックスできる温度のものを選んでみてください。

※温熱とは、あたたかく感じる熱、あたたかみのこと

▲はじめてのお灸moxa Fruits くだもののかほり 50点入 1,100円

また、香りがするお灸にはこのシリーズのほかに「せんねん灸 アロマきゅう」もあります。香りによるリラックス効果も期待できるので、お好みの香りのものを選んでもらえたらと思います。

ドラッグストアでも初心者向けのお灸を購入できます

定番商品の「せんねん灸オフ」シリーズは、ドラッグストアなどでも購入していただけます。これからお灸を始めてみたいという方には「ソフトきゅう竹生島」がおススメです。「せんねん灸オフ」シリーズでは最も温熱が低い温熱レベル2です。

煙が出ないタイプや火を使わないタイプもあり!

煙が出ないタイプや火を使わなくても温熱が3時間持続するタイプのお灸もあります。服や髪の毛に匂いがつくのが気になる方や、子育て中の方、ペットを飼われている方にはこちらがおススメです。火を使わないタイプは仕事中にはもちろん、勉強中の使用にもピッタリです。

▲[左]せんねん灸の奇跡 レギュラー 50点入 1,518円(税込)、[右]火を使わないお灸 太陽 12コ入 1,331円(税込)

その他には、お灸の熱さが高いタイプや本格的なお灸が楽しめる商品もありますので、お好みの温熱や症状に合わせて使用してもらえればと思います。

▲せんねん灸直営ショップでは定番商品から、店舗限定商品まで各種揃っている

手順は簡単!セルフお灸をやってみよう

佐々木さん指南のもとで、「日本の資格・検定」スタッフが実際にセルフお灸を体験してみました!

1.ツボを探す

肩こりなど、緩和したい症状に効くツボの周辺を優しく撫でてみましょう。少しへこんでいる部分や乾燥している部分があればそこがツボだそう。血行不良によりへこみや乾燥ができてしまい、身体がSOSを発している証拠とも。また指で柔らかく押して、軽い痛みや気持ち良さを感じるところもツボになるので、ぜひチェックしてみましょう!

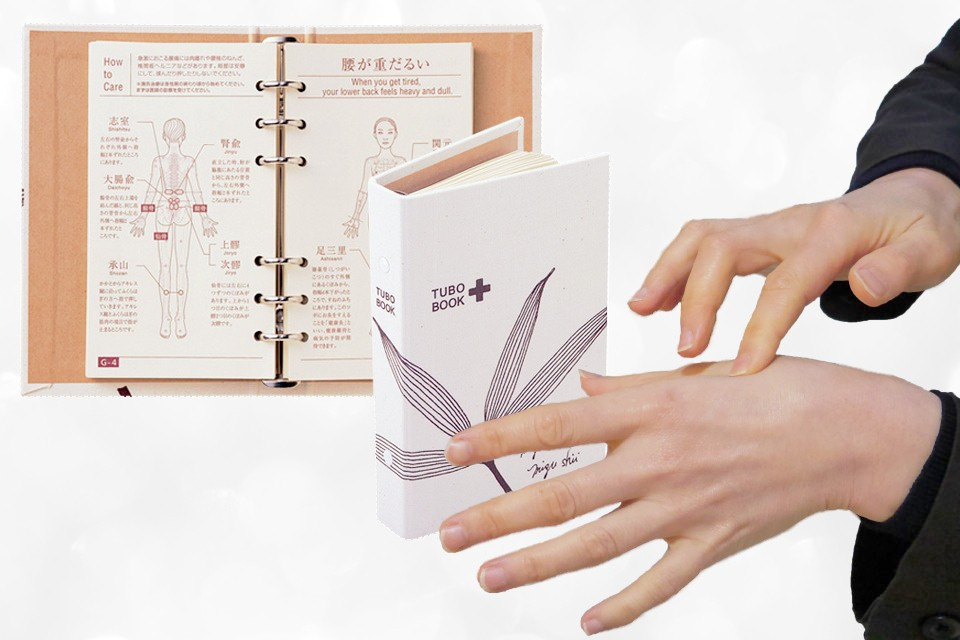

各症状のツボはツボ紹介ページやツボブック(デジタル版)も参考に。

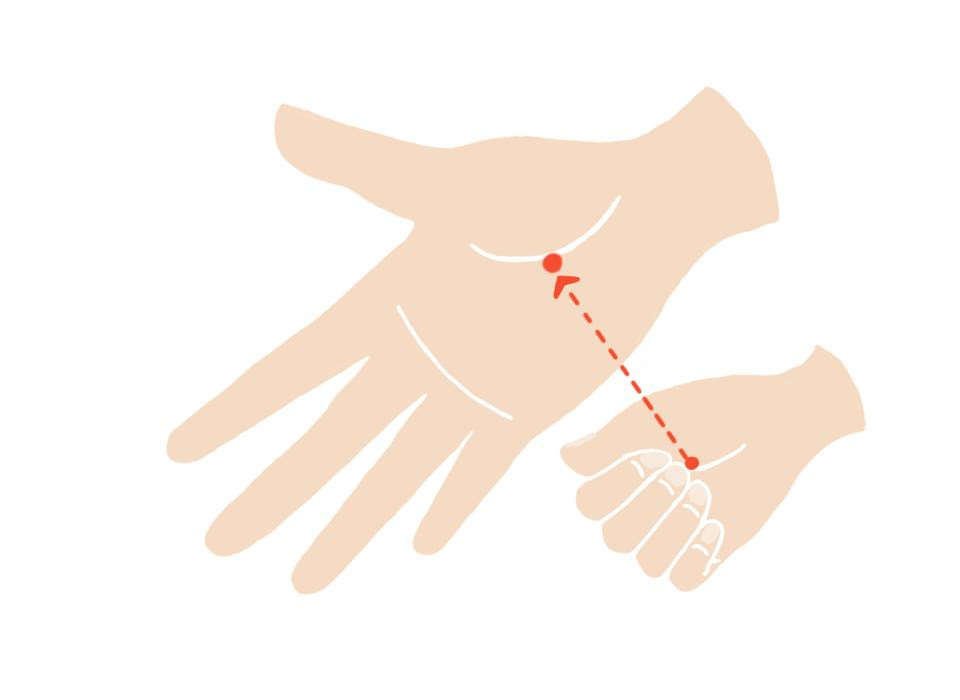

▲頭痛や首・肩こりに効き、万能のツボとも呼ばれる「合谷」のツボ探し。ツボ探しには、せんねん灸で販売しているツボブック(左)も参考になります

2.ライターでお灸に火を付ける

お灸の台座の裏にあるシールをはがし、粘着部分を指先に貼ってライターで火を付けます。お灸を炎に近づけて火を付けるのがポイントで、たとえ火が赤く見えなくても煙が上がっていればもうお灸に火が付いています。ライターはチャッカマン形式のものがおススメで、アロマキャンドルでの点火も両手が空くので便利だそう。

3.ツボにお灸を貼る

1で探したツボにお灸を貼ります。お灸が燃えている間はその人の体調や体質によってあまり熱さを感じられないかもしれませんが、煙が止むとだんだんと温かさを感じてきました!この心地よい温かさは血行が改善しているサイン。台座が冷めるまで5分間ほど待ちましょう。

お灸を貼った際の注意点としては、ピリピリと熱さを強く感じたら、既に血行不良が改善されたサインなので、我慢せずにすぐはがすこと。お灸は熱ければ熱いほど効果があるというものではなく、ほどよい温熱でツボを温めることで効果があるのです。

台座が冷めたら、指でひねるようにしてお灸を外し、水を入れたコップなどの容器へ捨てましょう。手順はこれだけと、とっても簡単にセルフお灸ができました!

どのタイミングでやるのがベター?お灸をする際の注意点や疑問点をチェック!

手軽にできるお灸ですが、セルフお灸をする際には注意点があります。また疑問点に関しては「お灸のQ&A」ページも参照にして使ってみてください。

Q:お灸はいつしたらよいですか?

A: 入浴前後や食事の直後、また飲酒後や発熱時は全身の血行が巡るため、やけどをしやすかったり、効果が薄れたりするので避けてください。これ以外のタイミングならいつでも大丈夫ですが、リラックスできるタイミングが一番良いでしょう。

Q:お灸は1日何個までやってもよいですか?

A:初心者の方は1つのツボに1日1回、ツボは1〜3カ所程度から始めてみましょう。1個で温熱を感じられなかった場合は続けても構いませんが、同じツボにお灸をするのは3個までにしてください。

Q:お灸は毎日しても大丈夫ですか?

A:毎日使うのが効果的でおススメですが、「絶対やらなきゃ!」とプレッシャーになってしまっては本末転倒なので、無理のない頻度で定期的に続けて使用してもらえればと思います。例えば外出の時には火を使わないタイプのお灸を使用するなどお灸を使い分けたり、3日おきに使用したりと、ご自身の使い勝手やペースで続けてみてください。

勉強を頑張る人にも効く!悩みや症状別 7つのツボ

目の疲れや首・肩のこり、腰痛、眠気など勉強のシーンで悩まされる不調に効くツボをイラストでご紹介。仕事中や日常で感じている症状にも、もちろん効果的なので、症状を緩和したい部分にお灸を貼って、セルフお灸にぜひチャレンジしてみてください。

お灸ができない場合には、ツボに指圧をしてケアしましょう。

(1)目の疲れ(眼精疲労)

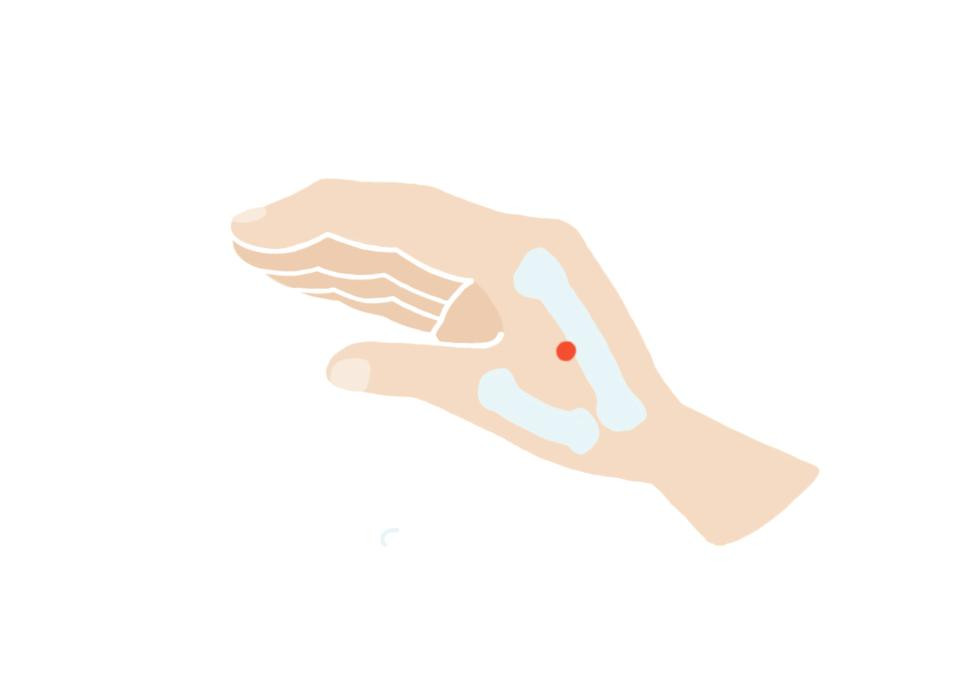

●合谷(ごうこく)

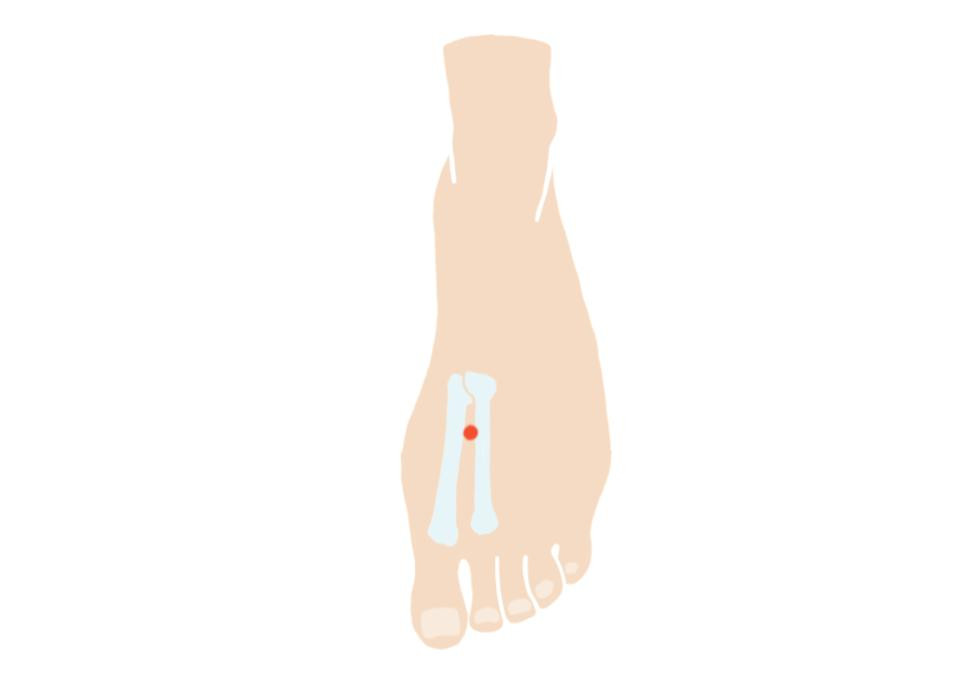

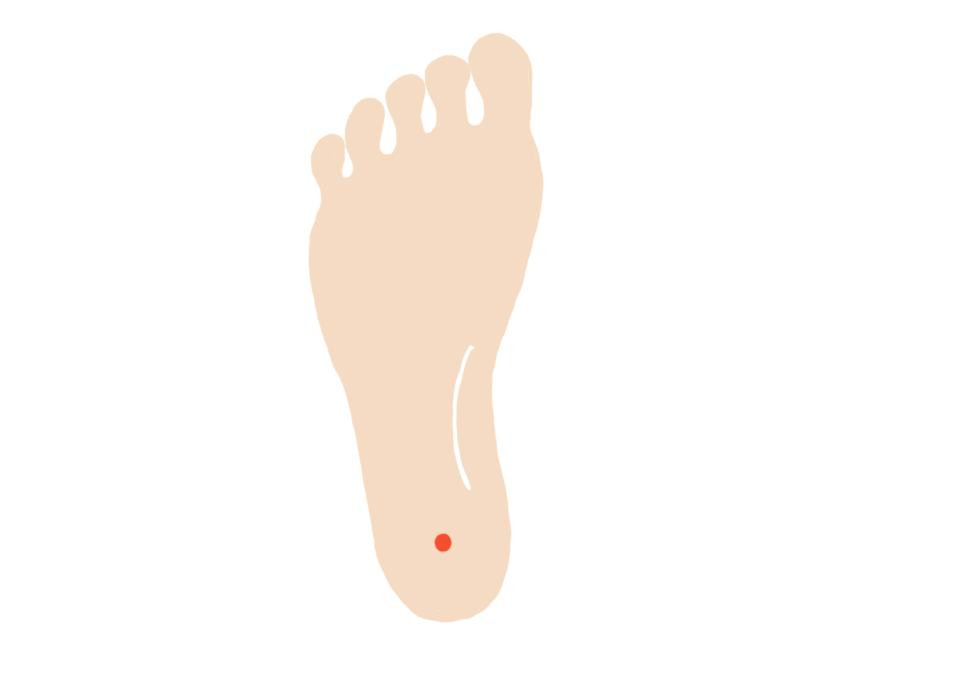

●太衝(たいしょう)

(2)首・肩こり

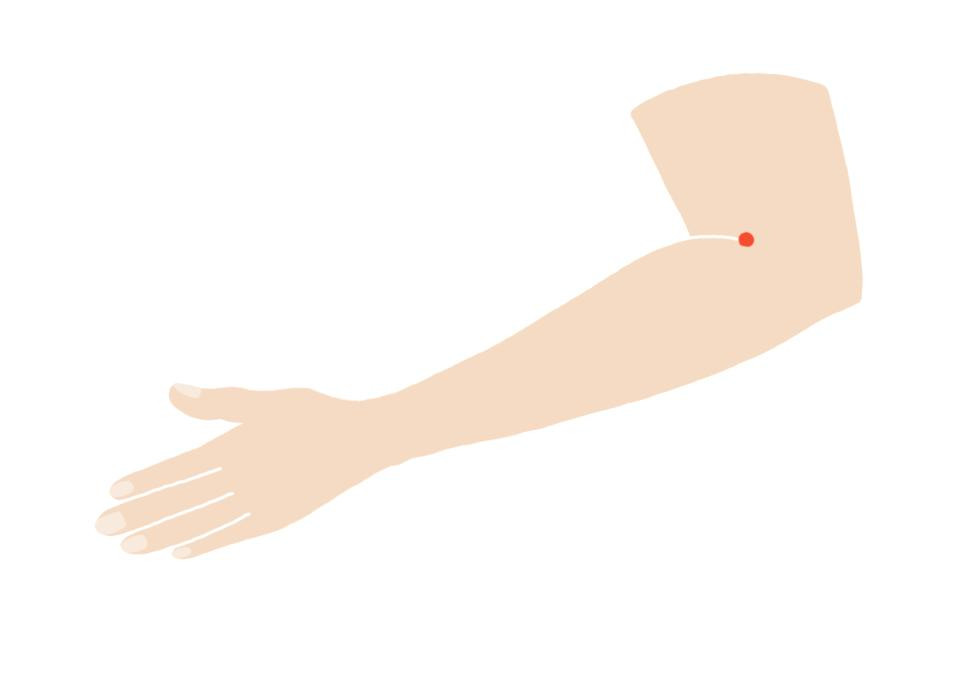

●曲池(きょくち)

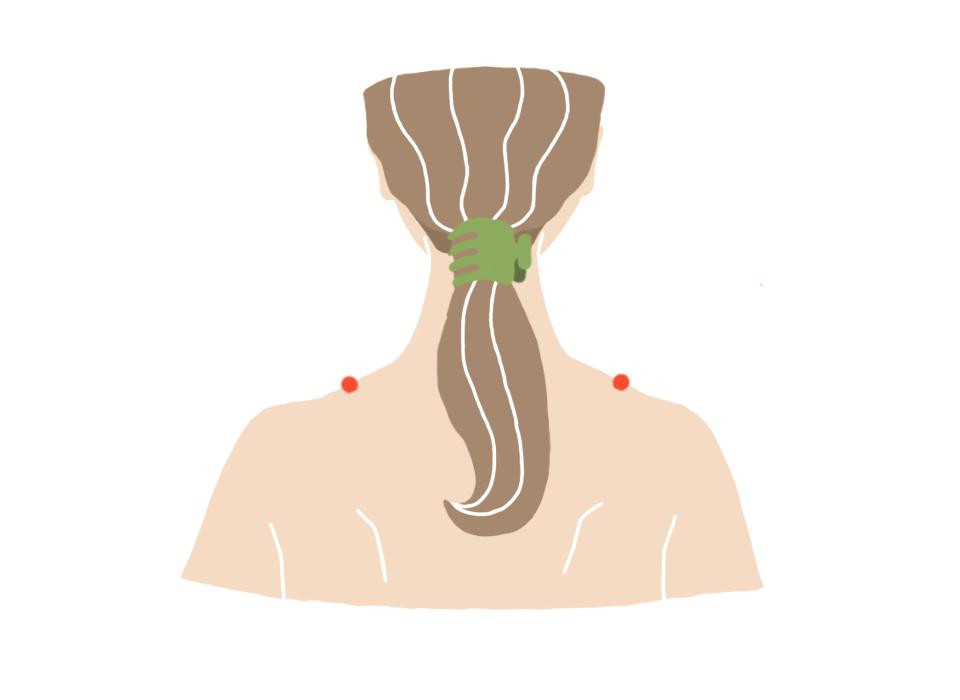

●肩井(けんせい)★火を使わないお灸の利用がおススメ

(3)腰痛

●太渓(たいけい)

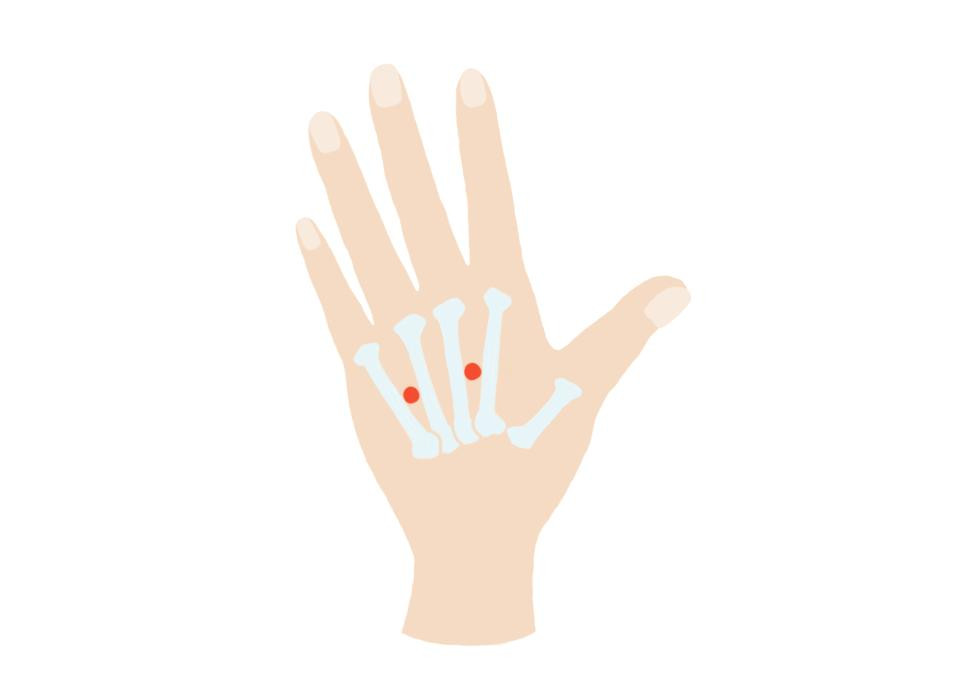

●腰腿点(ようたいてん)

(4)眠気解消・集中力アップに!

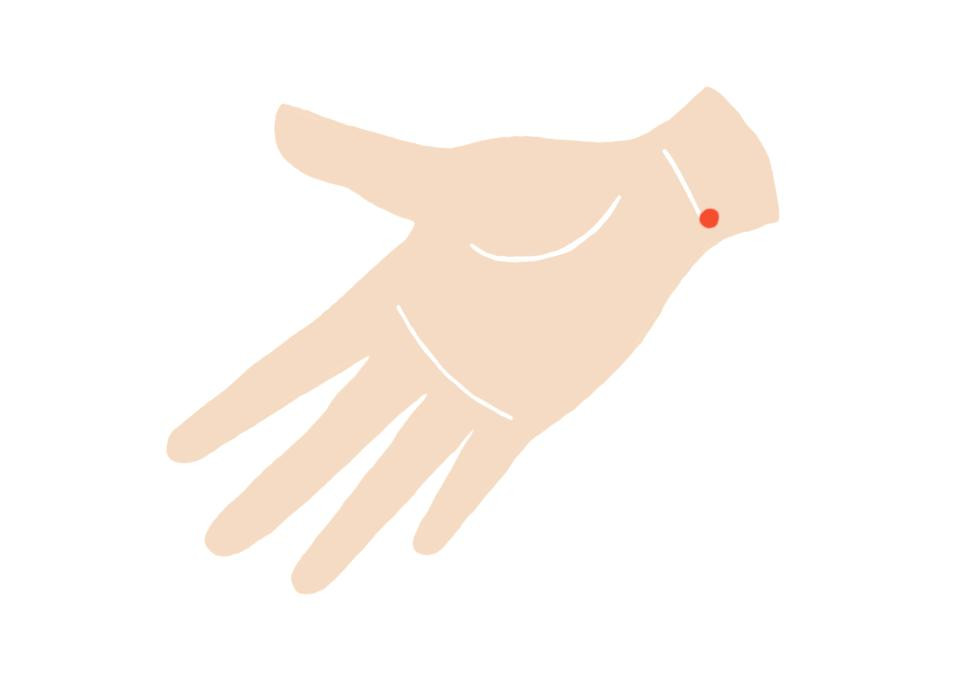

●労宮(ろうきゅう)

●湧泉(ゆうせん)

(5)寝つきが悪い、すぐに目が覚めてしまう(不眠症)

●失眠(しつみん)

●神門(しんもん)

(6)トイレが近い!

●三陰交(さんいんこう)

●神門(しんもん)

(7)吐き気や気持ちが悪いときに

●内関(ないかん)

[ツボのさがし方]

手のひらを上にして、手首の曲がりジワから指幅3本上がったところです。2本の筋の間を押すと圧痛があります。

佐々木さん曰く、コロナ禍によるテレワークで若いお客様でも肩こりや頭痛に悩んでいる方が増えているそう。

「コロナ禍で外出をする機会が減り、身体を動かさない状態が続いているため、このような症状が慢性化してしまっている方が多く見受けられます。また、閉鎖的な空間にいる時間が長くなったことで、精神的にも抑圧され、気持ちが落ち込みやすかったり、怒りっぽくなったりしてしまう方も多いようです。このようなときにお灸をすることで「気・血・水」が巡り始め、固まっていた身体と心がほぐれ、気分が軽くなりますので、ぜひセルフお灸を生活に取り入れてもらえたらと思います」。

お灸は基本的に火を使うため敷居が高く感じていた方も多いと思いますが、温熱が低いタイプは本当に柔らかな温かさなので、安心して使えるのではないでしょうか。また手順も簡単なので、日常に取り入れやすいはずです。

今回ご紹介したツボを参考に、勉強疲れやコロナ禍による日々の不調の改善に向けて、この機会にセルフお灸を始めてみませんか?

●インフォメーション

せんねん灸 ショールーム銀座(せんねん灸直営ショップ)

1階が販売店で定番商品から本格的な棒温灸までさまざまなタイプのお灸が揃っています。無料体験会も開催中。3階の「せんねん灸お灸ルーム」は鍼灸師による「治療」「お灸教室」にて、お灸によるセルフケア指導を直接受けることが可能です。

■住所:東京都中央区銀座5-10-9銀座YKビル1F

■営業時間:火曜日~日曜日/11:00~19:00

■定休日:月曜日(月曜日が祝日のときは営業)

■TEL:03-6228-5981

せんねん灸 オフィシャルHP:https://www.sennenq.co.jp/

全国の直営店(銀座、名古屋、長浜[滋賀県]、京都、大阪、博多)でも無料体験会を開催中