宅建士・賃貸不動産経営管理士はダブルで取得!コスパ・タイパ良しの攻略方法は?

資格・検定のこと #PROMOTION この記事をあとで読む

国家資格になったことで、不動産業界を中心に注目が集まっている「賃貸不動産経営管理士」。国家資格化により、難化傾向も指摘される中、早く取得したいと思っている方も少なくないのでは?!

実は、「賃貸不動産経営管理士」は宅建士とのダブル受験でタイパ・コスパ良く勉強することができるそう。もちろん既に宅建士の資格を持つ方のダブルライセンスとしてもおススメ。また、管理業務主任者やマンション管理士をお持ちの方も、業務の幅を広げるのに役立つのだとか。

今回は、実際に両方の資格を取得した資格ソムリエ・林 雄次さんの実体験を交えつつ、効率の良い取得方法をご紹介。宅建士や「賃貸不動産経営管理士」の資格取得に興味のある方、必見です。

お話を伺ったのは…

資格ソムリエ・林 雄次さん

大手企業にてITエンジニア職を17年経験後、IT活用&DX推進に注力する新世代の中小企業診断士・社労士・行政書士として独立。企業の働き方改革や業務改善、IT導入などを支援する「デジタル士業」として活躍。また、その他の士業を含む470以上の資格を持ち、「資格ソムリエ」としてさまざまなメディアに出演中。システムエンジニアとしての会社員時代に「宅建士」合格以降、独立して士業事務所を運営するかたわら、続けて不動産系資格を取得。「賃貸不動産経営管理士」も、国家資格化後に受験し合格している。LEC東京リーガルマインドで、「宅建士」やIT関係の専任講師を務めつつ、企業研修等でも教鞭を振るい、平均の3倍もの合格率を出した実績も。

そもそも「賃貸不動産経営管理士」ってどんな資格?

「賃貸不動産経営管理士」は2007年に民間資格としてスタート。賃貸住宅管理業法の施行により2021年から国家資格となりました。資格としての歴史は短くないものの、国家資格として見ると比較的新しいといえるでしょう。

主な業務内容は、その名の通り賃貸住宅の管理・運営。

具体的には、入居者募集の提案や入居してからの対応、退去時の原状回復、賃貸住宅の経営にまつわる改善提案、長期修繕計画の策定など、不動産のオーナーから受託を受けて、幅広い業務を行います。

また、法施行以降は「業務管理者」の要件となったこともポイント。

そもそも「業務管理者」の設置が義務付けられた背景として、負担や責任が大きい持ち家ではなく、賃貸住宅を選択して生活をしている方が増えたことが挙げられます。

それに伴い、賃貸住宅の契約や管理にまつわるトラブルも増加傾向。そこで、これまで整備がされてこなかった賃貸住宅のガイドラインやルールの制定を受けて、事業所ごとに設置が義務付けられたのが「業務管理者」というワケです。

国家資格になって試験への対策は変わる?

「賃貸不動産経営管理士」の国家資格化。その最大のポイントは前述の業務管理者としての要件ですが、試験の内容自体にあまり大きな影響はないでしょう。

試験の対策に影響があるとしたら、試験内容が難化する可能性があるということ。

私が受験した2022年のことですが、「個数問題」と呼ばれる、正しい選択肢がいくつあるかを選ぶような問題が13問出題されました。13問というと、前年の出題数の数倍。

すべての選択肢を入念に検討する必要がある個数問題は時間がとられるので、試験慣れしている私でもなかなか苦戦したことを覚えています。

「宅建士」と「賃貸不動産経営管理士」、仕事の違いは?

「賃貸不動産経営管理士」が賃貸住宅の運営・管理を行うとしたら、「宅建士」は不動産の売却・購入のための実務を行ったり、法律上の専門知識を持ってアドバイスをしたりする”不動産取引の専門家”です。

賃貸住宅にまつわる業務も含まれますが、特定の領域に限らず広く不動産の取引全体が仕事の範囲となります。

また、宅地建物取引業者に義務付けられているのは、事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で「宅建士」を置くこと。

一方の「賃貸不動産経営管理士」は、「業務管理者」として、賃貸住宅管理業者の事務所ごとに1名以上の選任が義務付けられています。

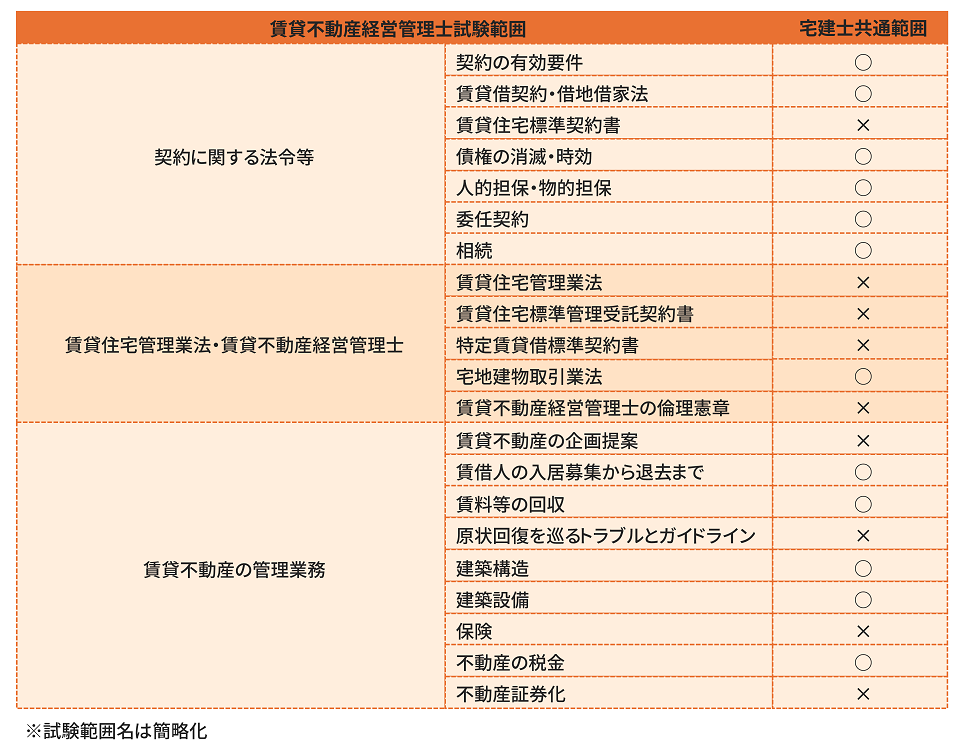

「宅建士」と「賃貸不動産経営管理士」、勉強内容の違いは?

「宅建士」は不動産全般の取引(売買、交換、貸借)が仕事の範囲となるため、幅広く法律や建築などの知識が求められます。

合格率は10%台後半と難易度が高めで、バランス良く学んで基本をしっかり押さえることが合格への近道です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験は、「宅建士」よりも範囲が狭いものの、賃貸に特化するので部分的には深い内容となっています。

合格率は30%弱と、「宅建士」よりも合格しやすい印象。重複する内容もありますが、全く同じ問われ方というわけではないので、油断せずに学習する必要があります。

「宅建士」と「賃貸不動産経営管理士」の両方を受験するメリット

「宅建士」と「賃貸不動産経営管理士」、両方を受験するメリットは少なくありません。

まず大きなメリットとしては、重複する部分の勉強が一度で済むということ。

学習時期が大きくずれると、重複する内容も忘れてしまい、改めて学び直すことになってしまいます。まとめて学ぶ場合は、それが一度で済むわけですので、勉強時間も節約に。

次に、勉強のタイミングがずれると起こる、法改正による覚え直しが要らないこと。

法律や通達などのルールはいつまでも同じではなく、その年によって変わるものです。近年の大きな影響は成年年齢の引き下げですが、それ以外にも細かな改正はさまざまあります。2つの資格を受ける間に法改正があると、その内容の覚え直しが厄介ですので、早めに両方を受け終えたほうが良いでしょう。

また、両資格の違いを意識することで、それぞれの専門家としての意識を確立することにも繋がります。いずれにしても、「宅建士」と「賃貸不動産経営管理士」のダブル受験はメリットが多いのです。

タイパ・コスパよし!効率的なダブル受験の方法

「宅建士」と「賃貸不動産経営管理士」のダブル受験で効率良く勉強する方法は2つ。ご自身に合ったやり方を選んでみてください。

「宅建士」をベースに置く方法

法律の勉強に対して苦手意識が無いなら、「宅建士」の勉強を軸にしつつ、「賃貸不動産経営管理士」で必要となる賃貸関連の部分を深める方法がおススメ。

そもそも「宅建士」は毎年20万人超が受験する超大規模な国家資格。そのため講座や教材の選択肢が非常に幅広く、自分好みのものを選ぶことができるはず。

最低でも半年以上は勉強を続けることになるので、好みの教材を使えるというのは大きなメリットになります。試験のタイミングも、「宅建士」が10月の第3日曜、その後に「賃貸不動産経営管理士」が11月の第3日曜と、「宅建士」の試験後に1カ月間は「賃貸不動産経営管理士」の対策時間がとれるでしょう。

「賃貸不動産経営管理士」から始める方法

「宅建士」の学習範囲は非常に広く、合格率も10%台となかなかの難関。法律に関して理解や暗記を求められる場面も多いので、途中で諦めてしまう方が多いのは事実です。

そこで、資格勉強の初心者や法律への苦手意識がある方におススメなのが、学習範囲が限られて合格率も高めの「賃貸不動産経営管理士」を先に学ぶ方法。不動産や法律について、ベースとなる考え方を身に付けてから宅建士へステップアップするので、無理なく勉強できます。

注目が集まっている「賃貸不動産経営管理士」。

多くの資格がそうであるように、時間の経過と共に徐々に難しくなっていく可能性もあります。思い立ったが吉日です。早めに受験を検討してみてはいかがでしょうか。

コチラの記事も要チェック!◆新・国家資格の賃貸不動産経営管理士はどう活かせる?メリットや今後のニーズについて有名企業を直撃!

◆賃貸不動産経営管理士が国家資格に。変更点や取得方法を解説!

◆国家資格化が決まった賃貸不動産経営管理士とは?宅建士との違いや勉強方法をチェック!

文=林 雄次