「防災」に関する資格まとめ5選! 明日来るかもしれない災害に備えよう

日本は世界有数の自然災害大国です。「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、災害はいつ起こるか分からないもの。特に夏は台風、豪雨、地震など様々な災害リスクが高まる季節。

そこで今回は「防災」をテーマに5つの資格・検定をピックアップ。特に注目度の高い「防災士」は取得方法や難易度など詳細に解説します。

【防災士】注目度№1。自身や身近な人の安全を守るために

「防災士」とは、防災に対する十分な意識・知識・技能を有し、社会のさまざまな場面で防災力を高める活動が期待できるとして、日本防災機構が認める民間資格です。

主な活動内容として、平常時には人々の防災意識を高める啓発活動や災害に備えた訓練に取り組み、災害時には被災者の救助や避難所の運営などの役割を担います。

◆取得方法

消防・警察の現職及び退職者など、実績のある方には特例制度が設けられていますが、ここでは一般的な方法をご紹介。

防災士になるためには、3つのステップを修了する必要があります。

ステップ1:「防災士養成研修講座」の受講

まず、日本防災士機構が認証した研修機関が実施する「防災士養成研修講座」を受講しなければなりません。

災害や防災活動にまつわる21項目のうち12項目以上の会場研修が必須で、おおよそ2日間にわたる集団講義が実施されます。

なお、会場研修で扱われなかった項目についてはレポート提出などで履修の確認が義務づけられているため、多くの研修機関では事前学習としてテキストやe-ラーニング教材を用いたレポートの提出を課し、条件をクリアしているようです。

ステップ2:「防災士資格取得試験」に合格

「防災士資格取得試験」は、防災士養成研修講座の最終日に実施される試験です。

試験は3択式で30問出題され、80%以上の正答で合格となります。

2023年度の試験合格率は約92%と、難易度はそこまで高くありません。

前述のとおり3択問題であり、試験問題は全て事前に配布されるテキストから出題されるため、しっかりと講義を聞いていれば、問題なく合格できるレベルでしょう。

ステップ3:「救急救命講習(心肺蘇生法やAEDを含む)」の修了

救急救命講習(心肺蘇生法やAEDを含む)は、各地の消防署で行われている普通救命講習Ⅰと同等のものが対象。

防災士の認証登録申請時に、その修了証が”5年以内に発行されたものであって、かつ、その講習の発行者が定めた有効期限内のもの”を持っていることが条件です。

上記の3ステップを修了することで、日本防災士機構への「防災士認証登録申請」を行えるようになります。

そして、この申請が受理されると「防災士認証状」と「防災士証」が発行され、晴れて防災士の資格取得となるのです。

受験料

「防災士教本代」4,000円、日本防災士機構が実施する「防災士資格取得試験受験料」3,000円、「防災士認証登録料」5,000円の合計12,000円(研修費を除く)。

また、「防災士養成研修講座」の参加費については、民間研修機関、自治体、大学などの研修機関によって異なります。参加される研修講座の主催者にご確認ください。

【救命講習】「受講してよかった」そう思う日が必ず来る

全国の消防局・消防本部で実施されている公的資格で、心肺蘇生方法やAEDの使い方、けがの手当てなどの応急処置を学ぶことができます。

「救命入門コース」「普通救命講習」「上級救命講習」などさまざまなコースが存在しており、受講者はレベルや内容に合わせてコースを選択。なお、防災士の認定に必要な講習は「普通救命講習」です。

◆受講方法

地域やコースによって申込方法が異なるため、お住まいの地域の消防や自治体のホームページをご確認ください。

また、消防庁により公開されている「応急手当WEB講習(eラーニング)」を視聴することで、一部の救命講習の時間を1時間短縮することができます。

【防災検定】あなたの”防災力”試してみませんか?

「防災検定」は、防災を担う人材を幅広く育成することを目的とした検定試験です。

試験を通じて防災や減災について正しい知識を深めることで、災害時の被害の縮小を目指します。

後述の「ジュニア防災検定」と同じ協会が運営しており、「ジュニア防災検定」と同時に実施している団体もみられます。

◆試験級と取得方法

1級~5級に分かれています。自治体や学校、企業などによる団体受検での実施が基本であり、約3週間前までに申し込むことによって随時受検することができます。

取得方法:筆記試験

受験料:【1級】5,000円、【2級】4,000円、【準2級】3,200円、【3級~5級】3,000円

主催:一般財団法人 防災教育推進協会

【ジュニア防災検定】”減災”の意識をつけるためのファーストステップに

「ジュニア防災検定」は、子どもたちが防災と減災に関心を持ち、自分で考え行動できる「防災力」を身につけることを目的とした検定試験です。

検定は筆記試験だけではなく、家族防災会議レポート、防災自由研究の3つから構成されており、子どもたちの主体的な防災意識を養います。

◆取得方法

初級・中級・上級に分かれていて、「防災検定」と同様の団体が実施しているため、試験に合格すると防災検定の級が認定されます。

それぞれの対応級は、初級は防災検定5級、中級は防災検定4級、上級は防災検定3級です。

自治体や学校などによる団体受検での実施が基本であり、約1カ月前までに申し込むことによって随時受検することが可能。

取得方法:課題の提出と筆記試験

受験料:【初級】2,100円、【中級・上級】3,000円

主催:一般財団法人 防災教育推進協会

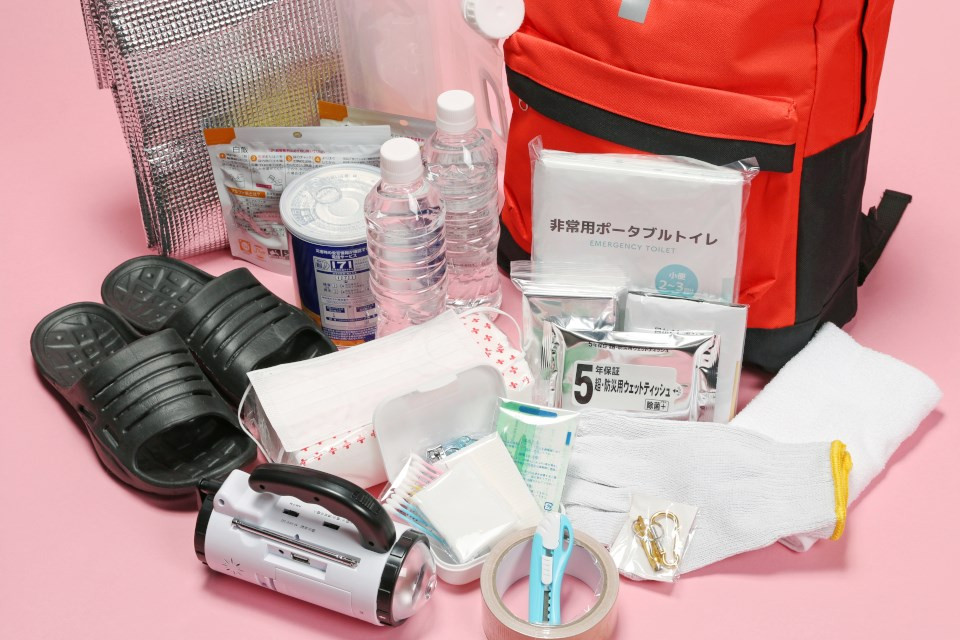

【防災備蓄収納プランナー】本当に必要なものを精査するために

せっかく防災グッズや非常食などを用意していても、災害時に活用できなければ意味がありませんよね。

「防災備蓄収納プランナー」では、防災備蓄の収納設計や維持管理法を学び、万が一のときすぐに備蓄品が活用できる状態を目指します。

防災備蓄に特化した知識を深めることで、物資の不足や避難所での混乱を防ぐ、といった減災につなげる仕組みづくりを習得することができるでしょう。

◆試験級と取得方法

1級と2級に分かれています。

2級は防災備蓄収納の基礎を習得し、主に自分自身のスキルアップを目指す内容。認定のための試験はなく、6時間の講座を受講することで資格を得ることができます。

1級は専門的な知識に基づき、防災備蓄収納プランナーとして第三者へプランを提供できるようになるプロ資格です。

認定には2日間の講座受講、課題提出、試験合格が必要となります。

取得方法:【1級】講座受講・課題提出・筆記試験、【2級】講座受講

受験料:【1級】67,540円、【2級】24,090円

※それぞれ受講料、テキスト料、認定料、試験料(1級のみ)込み。

主催:一般社団法人 防災備蓄収納プランナー協会

起きてしまった災害の被害を最小限にするためには、減災の意識を日頃から持って行動することが必要です。

まずは避難経路・避難場所の確認や、備蓄品の点検など身近なところから始めてみること。

そして、減災力をさらに身につけるには、資格・検定が役に立つはずです!