試験勉強で「単語や法律が覚えられない」を解決!元ミセス・山中 綾華の暗記術

インタビュー #気になるあの人を深堀り #シカクがキッカケ この記事をあとで読む

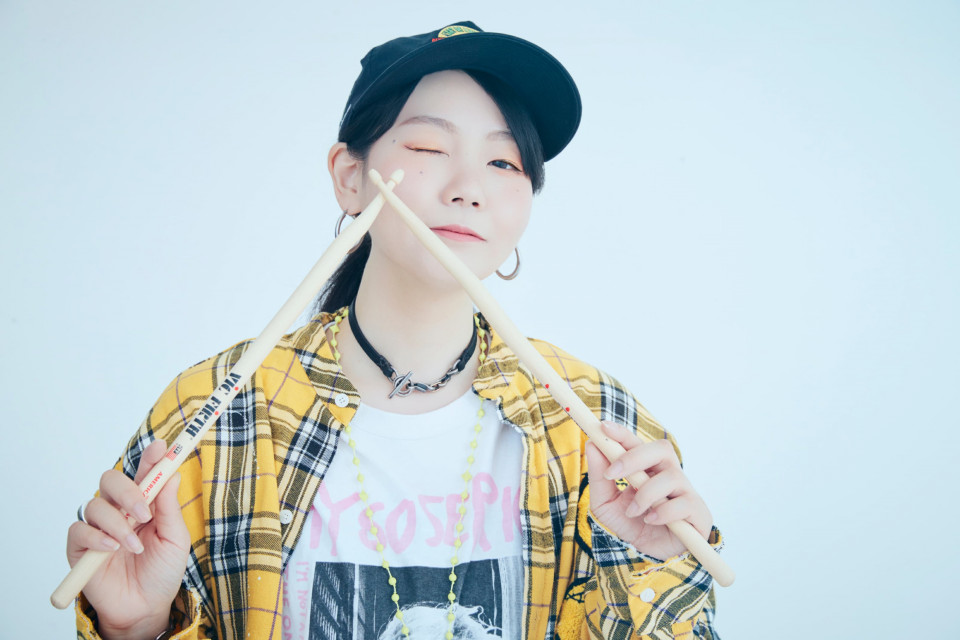

元Mrs.GREEN APPLEのメンバーで現在はドラマーと「社会保険労務士(以下、「社労士」)」の二刀流を掲げて活動中の山中 綾華さんは、2度目の挑戦で2023年に「社労士」の試験に合格(2025年10月に登録予定)した。試行錯誤の末にたどり着いた効果的な勉強方法とは?

お話を伺ったのは……

「プロの力を借りよう」独学から通信講座に切り替え

――前回の記事で「社労士」試験は2度目の挑戦で合格されたと伺いました。まず、1回目の試験に向けて、どんな勉強をされたのですか?

最初の半年ほどは完全に独学から入りました。本屋でテキストや問題集を買って、「社労士」とはどんな仕事か、という本も読みながら、まずは仕事への理解を深めることから始めてみたんです。

ただ、範囲があまりに広く、重要なポイントがどこなのかすら掴めなくなってしまって。そこで「プロの力を借りよう」と思い、通信講座を受講しました。

――しかし、1回目の試験は惜しくも受からず。2回目のトライの時は、勉強法は変えたのですか?

はい。1回目の試験までは初心者向けの基礎講座を受講していましたが、基礎は押さえられたかなと、少しステップアップした講座に変更してみたんです。「労働基準法のこの部分はこの制度と繋がってるよね」といった関連性を教えてくれて、覚えた知識が体系的に把握できるようになりました。

──「知識が繋がる」というのは、具体的にはどういうことでしょう?

例えば、社会保険の資格喪失日が退職の「翌日」とされる理由も、最初はただ暗記していたんです。でも、退職する日までは社会保険を使って通院したいかもしれないので、そりゃあ「翌日」じゃないと困る。

ストーリー立てて考えると、理にかなっているんですよね。そうやって背景や理由が分かると、暗記した知識が立体的になって、勉強がとても楽しいと思えるようになりました。

──なるほど。単純な記憶力だけだと、記憶が得意な人でないと厳しいですよね。

知識が繋がっていくと、構造で理解することができ、覚えるのがラクになるんですよね。なので2回目の試験勉強のときには、時系列順に並べ直したり、関連する制度をまとめて整理して「まとめノート」を自分流で作りました。

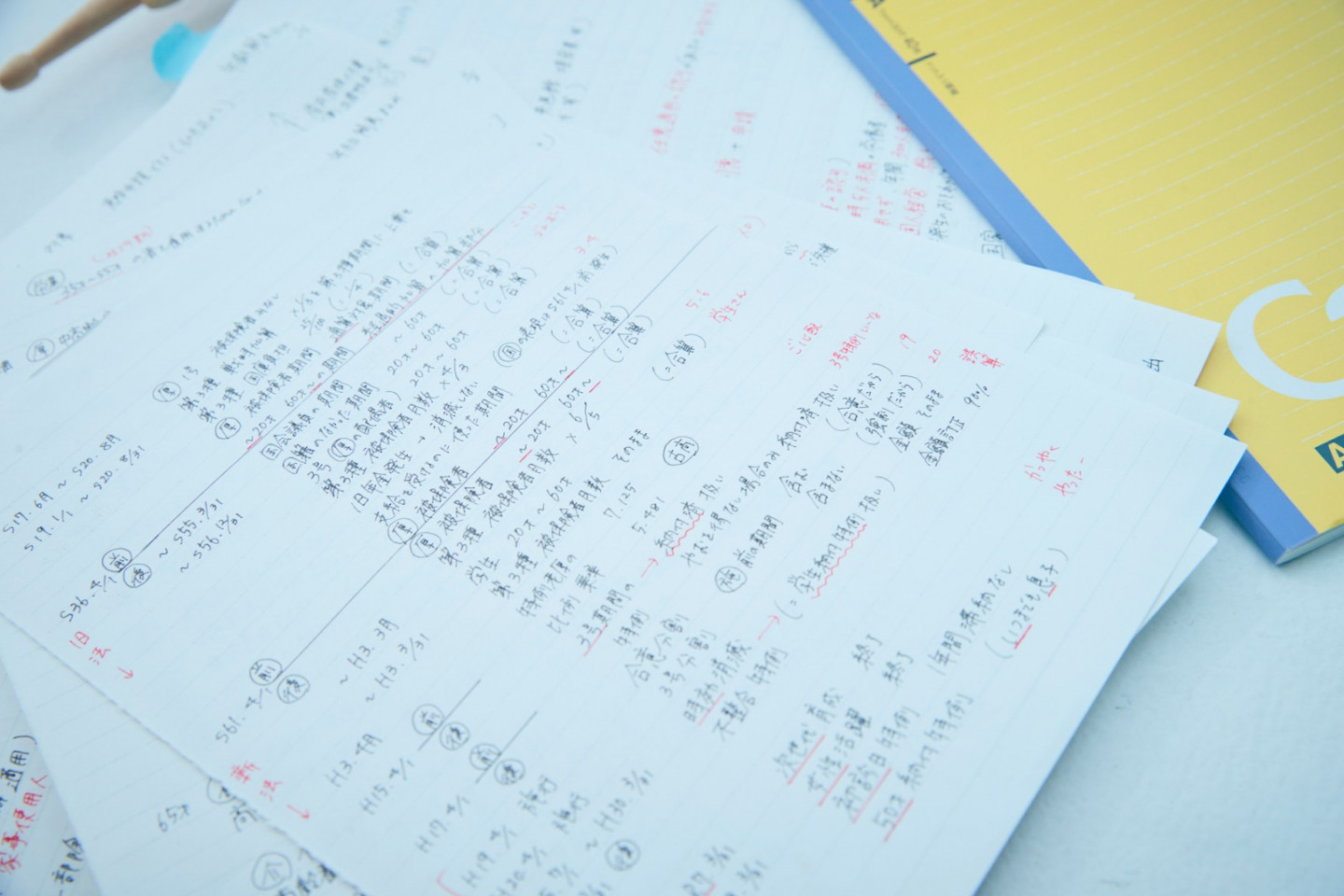

山中さんが「知識を繋げる」ために自作したまとめノート。

普通に勉強していると、いろんな法律を個別に覚えることになります。でも、実は「この法律とあの制度って、同じ時期にできたから関連してるんだ」とか、「こっちの手続きとあっちの手続きって、実は流れが繋がってる」ということに気付いたら、勉強がすごく捗って。バラバラだった知識が一連の流れとして理解できるようになると、すごく勉強が楽しくなりました。

──ストーリーで理解すると、たしかに覚えるハードルが下がりそうです。

そうなんです。私は「まとめノート」を作ったことで「ここを押さえておけば大丈夫」という部分が可視化できて、すごく良かったです。

でも、実は「まとめる」って賛否両論あるんですよね。「法律は個別に覚えるべき」という人もいれば、「全体の流れを理解した方がいい」という人もいて。私は後者のタイプで、つながりが見えると納得できるし、理由も分かるので覚えやすかった。もちろん、まとめても覚えにくい部分は出てきますが、そういう「どうしても覚えられない部分」はそのあとに、ピンポイントで覚えていけばいいので効率的でした。人によって、どの勉強方法がいいかは変わると思うんですけど、私には合ってましたね。

――とはいえ、やはり大変だった部分もあったと思いますが……。

やはり法律などに出てくる単語を正確に覚えるのが一番大変でした。「社労士」試験は文章や単語を書く必要がない、選択式と択一式の試験形式だったので、漢字まで覚える必要はなく、そこは助かったのですが、それでも「この一文字がある・ない」で意味が違ってしまうこともあって。「え、覚えたはずなのに間違ってた!」ということが何度もありました。そこは一番苦戦したと思います。

集中できる環境づくりのコツ

――自宅での勉強時間は、1日どのくらいやっていましたか?

長い日は、オンライン講義を4時間と自主学習を10〜15時間勉強することもありました。私は休日に集中して勉強できるカリキュラムを選んでいたので、その日は一気に進めていました。「社労士」の試験は1日がかりと長丁場なので、まる1日、集中力を保てるように敢えて長時間勉強してみたりして。

――勉強する時間帯は決めていたのでしょうか?

はっきり決めていたわけではないのですが、試験が朝から始まるため、朝に1時間は勉強するようにしていました。ただ、私は夜のほうが集中できるタイプだったので、実際は夜の学習が多かったですね。でも、「このままじゃ本番の時に集中できない」と思って、少しずつ朝や日中にも勉強する習慣をつけていきました。

――お気に入りのノートや、ペンなど「勉強中はこれがいい!」というアイテムがあれば教えてください。

特にこだわりはなかったのですが、フリクションボールペンだけは同じものを使い続けていました。インクが切れたらリフィル交換をして、「勉強の時はこのペン」と決めて、試験が終わるまでそれを使い続けました。ゲン担ぎみたいなものですね(笑)。

あとは、勉強環境づくりには力を入れました。長時間座っても疲れないようにゲーミングチェアを用意して、机も高さ調整できるタイプに。座り姿勢でなく、立って勉強するほうが集中できる場合もあったので、高さをフレキシブルに変えられる机は重宝しました。

ドラムと勉強の共通点は「反復して身につける」

――資格の勉強中、ドラムを楽しむ時間はありましたか?

もちろん! むしろドラムがあったから勉強も頑張れました。

ドラムって、最初は全然叩けないフレーズも、何度も繰り返すうちに自然に体が動くようになるんです。その感覚が勉強にも活かされて、「間違って当たり前」ってポジティブにとらえることができて。努力をコツコツ積み重ねることにも慣れていたので、勉強も前向きに取り組めました。

そうですね。勉強で行き詰まったときはドラムで気分転換して、逆にドラムで新しいフレーズが叩けたときは「勉強も頑張ろう」って思えました。どちらも「継続と積み重ね」が大切なので、お互いが支えになっていた気がします。

「覚えられない」という壁を乗り越えた山中さんの知識整理術。まとめノートや環境づくりなど、合格への道筋を具体的に教えてくれた。

次回は、社労士事務所での実務経験について深堀りする。

この記事の連載

◆元ミセス・山中 綾華が「社労士」になったワケ

◆勉強で心が折れたときの回復法

◆「単語がなかなか覚えられない」の解決法・・・今回はコチラ

◆「社労士」合格前から事務所で働きだしたワケ

◆「社労士」山中 綾華が描く「これから」

連載記事一覧へ>>

こちらの記事も要チェック!◆「グラフィックデザイン認定資格」はどんな資格?

◆趣味・教養系の資格「難易度×仕事で使える度」MAP

◆Mr.Childrenのライブにも帯同!「柔道整復師」を取得した元競輪選手

◆ウェルビーイングを体感して、脳身隅々まで健やかに。

◆勉強中の夜食や忙しい日の食事はこれにおまかせ!

撮影=宇高 尚弘

文=堀池 沙知子